さて、今回はマイナンバーカード(個人番号カード)の再交付の方法について紹介します。

Contents

マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失・盗難にあってしまった場合

マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失・盗難にあってしまった場合は、マイナンバーカードの再発行の手続をする前に以下の手続が必要になります。

詳細は以下の記事を参考にしてください。

⇒マイナンバーカード(個人番号カード)が紛失・盗難等にあった時の対処法

※上記の手続が終わった後でないとマイナンバーカードの再交付をすることができませんので注意が必要です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の再交付

マイナンバーカードの再交付方法は交付時来庁方式と申請時来庁方式の2通りあります。自分に合った申請方式で申請しましょう。

交付時来庁方式

この方式は、申請書を郵送し、カードを市区町村窓口へ受取に行く方式です。

交付時来庁方式の流れ

郵送でマイナンバーカードの申請をする

↓

住所地市区町村役場から「交付通知書」が自宅に届く

↓

必要書類を持って住所地市区町村指定の窓口でカードを受け取る

申請書郵送先

地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

〒219-8650

日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構

個人番号カード交付申請書受付センター 宛

申請できる人

申請者本人もしくは代理人

必要なもの

・遺失・盗難届を出した警察署名、連絡先、受理番号がわかるもの

※警察から受理証などが交付されるのでコピーを添付すると良いでしょう。

※紛失・盗難等でカードが手元に無い場合

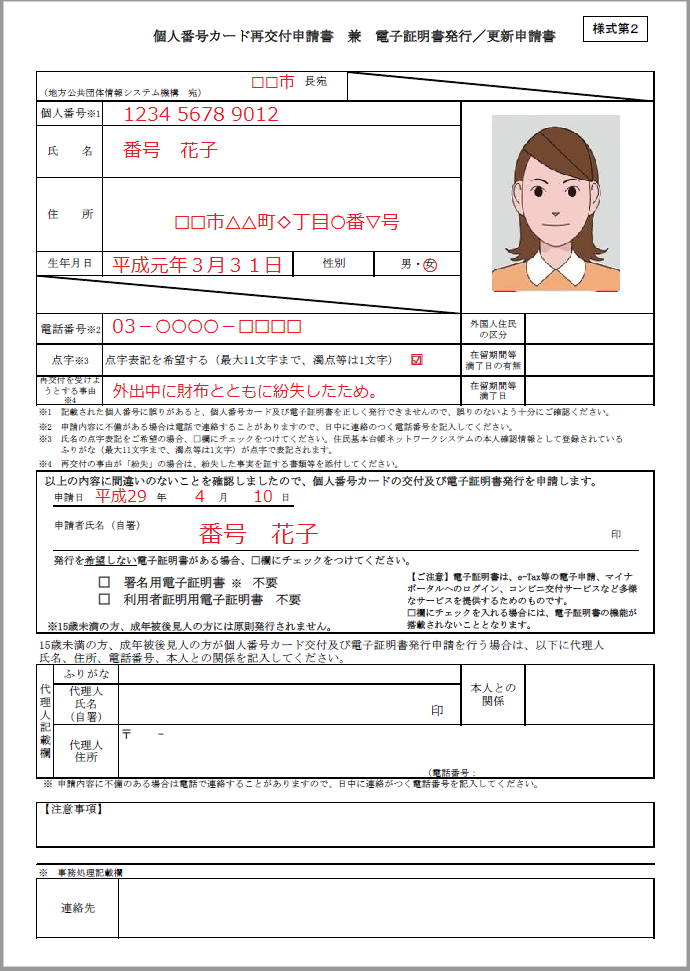

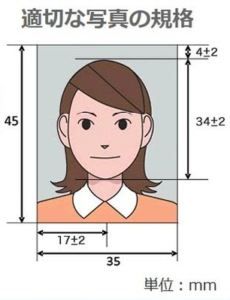

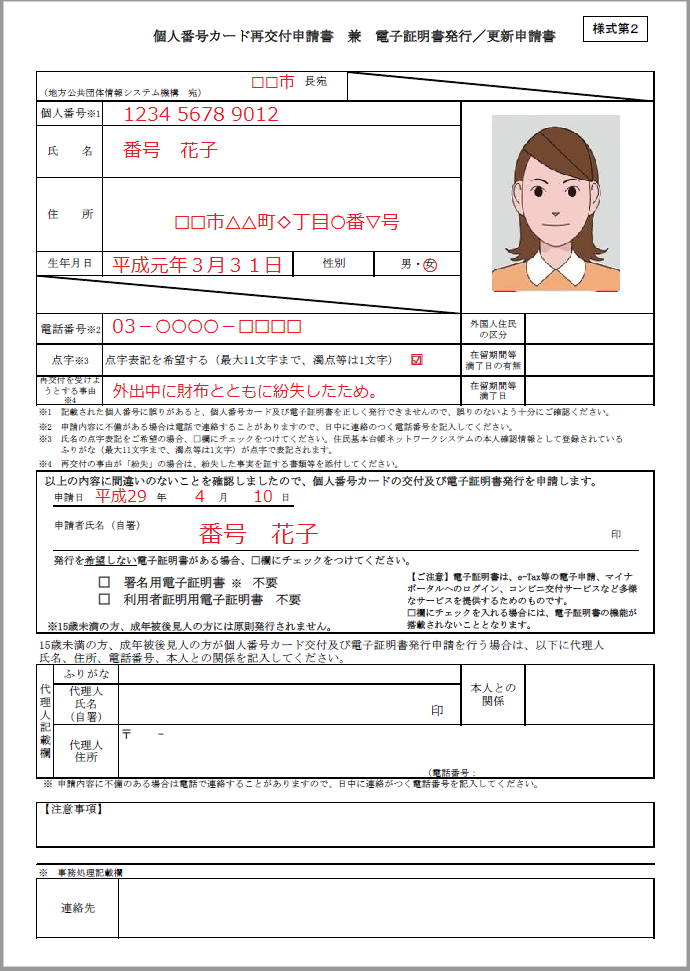

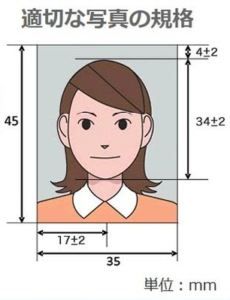

・「個人番号カード再交付申請書 兼電子証明書発行/更新申請書」(顔写真添付)

これは、市区町村窓口で入手するようにしましょう。

注意

申請書の郵送料や封筒代は申請者が負担することになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)通知書の受取

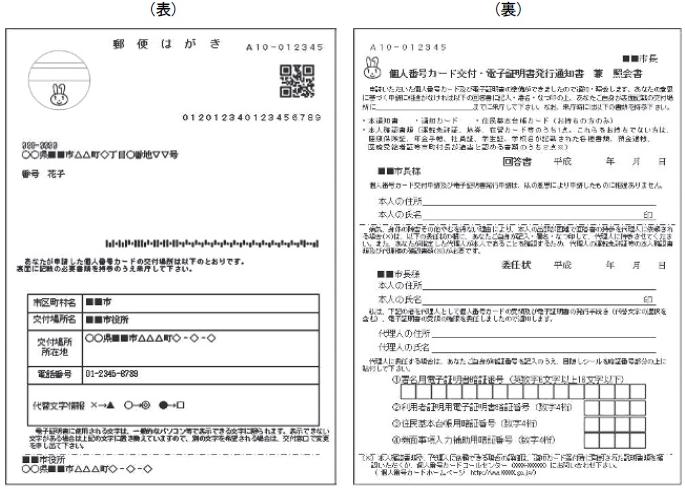

カードの申請後しばらくすると(1週間から2週間くらい)「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」が自宅に郵送されてきます。

※市区町村によって独自の様式を使用している場合には封書などの場合もあります。

「地方公共団体情報システム機構(J-LIS)指定の発行通知書兼照会書」

このハガキが届いたら、指定された交付場所へ期日までに受取にいくことになります。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取準備

カード受取の予約

市区町村によっては、受取をするために予約をする必要がある市区町村もあるようです。その場合は予め、予約を入れましょう。

予約方法はハガキ表面の電話番号に電話確認すると良いでしょう。

ハガキ必要事項の記入

ハガキの回答書欄に必要事項を記入します。

①受取年月日

カードを受け取る年月日を記載します。

②本人の住所欄

住民票に記載されたとおりに記載しましょう。

③本人の氏名欄

ここには本人直筆のサインと捺印をしましょう。

この3点を記入すればOKです。

※代理人欄も用意はされていますが、代理人受取は基本的にはできません。

代理が可能な15歳以下の未成年者の保護者、成年後見人が手続をとる場合ですら、申請者本人の出頭は必須なのです。

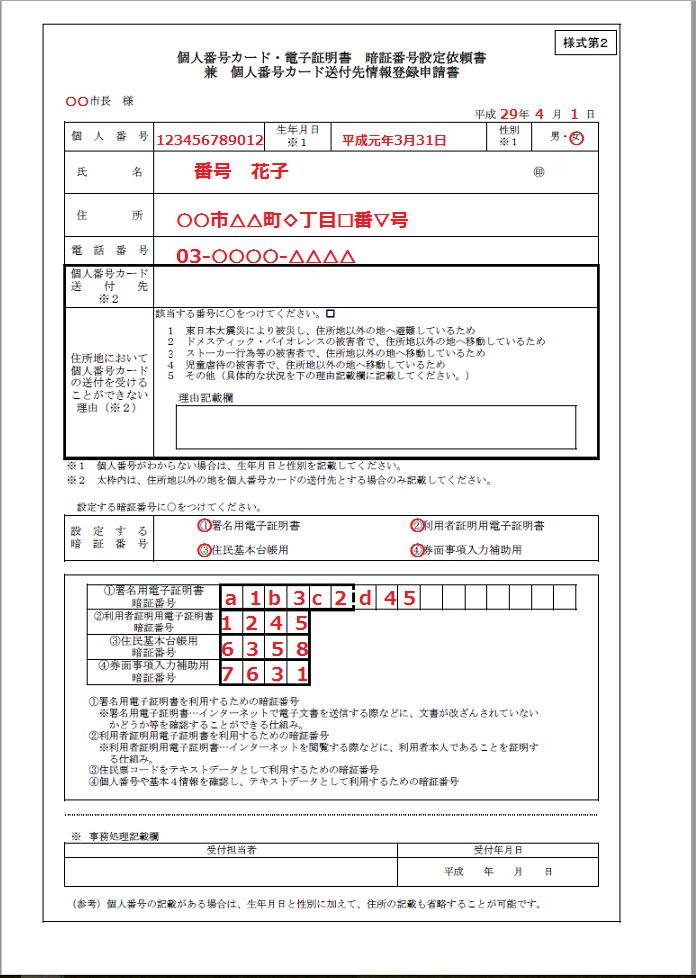

2~4つの暗証番号を考えておく

考えた暗証番号はメモ等に記載して持参するとスムーズにカード発行手続が済みます。

①署名用電子証明書の暗証番号(英数字混在6ケタ~16ケタ)※搭載を希望した人のみ

②利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4ケタ)※搭載を希望した人のみ

③住民基本台帳事務用の暗証番号(数字4ケタ)

④券面事項入力補助用の暗証番号(数字4ケタ)

※②~④は共通の暗証番号とすることができます。窓口職員に必ず共通にするか聞かれます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取り方法

受取当日に必要なもの

・交付通知書(ハガキ)

・再交付手数料

再交付手数料は1000円前後の自治体が多いです。

・有効期限内の本人確認書類

【A2点】、【A1点+B1点】、もしくは【B3点】いずれかの組み合わせ

住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月以降のものに限る)、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書など

健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳など

★参考★ 以下は法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人など)が動向する際に上記書類に加えて必要なものです。

・法定代理人の本人確認書類(法定代理人手続の場合)

【A2点】、【A1点+B1点】、もしくは【B3点】いずれかの組み合わせ

・戸籍謄本(親権者が同行の場合)

市区町村が親子関係の確認をするためのものです。

ただし、申請先の住所地市区町村が本籍地である場合は不要です。

・登記事項証明書(成年後見人が同行の場合)

成年後見の登記の事実を市区町村職員が確認するための書類です。

受取手順例 ※市区町村により前後することもあります。

①窓口で本人確認書類の提示

↓

②待合室で一端待機(市区町村窓口職員がカード発行の準備をする時間)

↓

③タッチパネルで暗証番号等の登録を行う

↓

④職員からカード取扱いの注意などの説明を受ける

(例)斎籐→斎藤 フジという漢字を通用字体に置き換える手続(電子証明書希望者のみ)

「個人番号カード券面事項更新届」を提出する必要があります。

また、電子証明書も変更により自動失効しているので新たに搭載する新規発行手続が必要になります。

申請時来庁方式

この方式は、市区町村窓口でマイナンバーカード発行の申請をすることで、後日カードが自宅に届く方式です。

※市区町村によっては採用していない方式ですので事前に確認してから申請してください。

申請時来庁方式の流れ

市区町村役場でマイナンバーカード再交付申請

↓

自宅にマイナンバーカードが届く

申請できる人

申請者本人

※基本的に代理人申請は認められません。

15歳未満の未成年者や成年被後見人が申請する場合には代理が認められています。ただし、その場合も申請者本人も窓口へ同伴する必要があります。

その他のケースについては事前に申請先窓口に相談してから申請しましょう。

必要なもの

・「個人番号カード再交付申請書 兼電子証明書発行/更新申請書」(顔写真添付)

これは、市区町村窓口で入手し、その場で記入しましょう。

・暗証番号設定依頼書

これも、市区町村窓口で入手し、その場で記入しましょう。

※市区町村によっては独自の様式を採用している場合もあります。

・遺失・盗難届を出した警察署名、連絡先、受理番号がわかるもの

※紛失・盗難等でカードが手元に無い場合

・再交付手数料

再交付手数料は1000円前後の自治体が多いです。

・有効期限内の本人確認書類

【A2点】、【A1点+B1点】、もしくは【B3点】いずれかの組み合わせ

住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月以降のものに限る)、パスポート、身体障がい者手帳、在留カード、特別永住者証明書など

健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、預金通帳など

★参考★ 以下は法定代理人(15歳未満の親権者、成年後見人など)が動向する際に上記書類に加えて必要なものです。

・法定代理人の本人確認書類(法定代理人手続の場合)

【A2点】、【A1点+B1点】、もしくは【B3点】いずれかの組み合わせ

・戸籍謄本(親権者が同行の場合)

市区町村が親子関係の確認をするためのものです。

ただし、申請先の住所地市区町村が本籍地である場合は不要です。

・登記事項証明書(成年後見人が同行の場合)

成年後見の登記の事実を市区町村職員が確認するための書類です。

マイナンバーカード(個人番号カード)の受取

申請が完了すると1週間から2週間くらいすると「本人限定受取郵便」でカードが届けられます。

受取の際には申請時に提示したような本人確認書類が必要になります。

(例)運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証など

まとめ

いかがでしょうか?

今回は、マイナンバーカードの再交付の方法について紹介しました。

どうそ参考にしてください。