さて、今回は「本籍地(戸籍の所在場所)」を移転するための手続方法について紹介します。

Contents

本籍地(戸籍の所在場所)を移動するには「転籍届」

さて、皆さんが「住所(住民票の所在場所)」を移転するにはお住まいの市区町村へ「転出届」、「転入届」、「転居届」といった各種住民異動届を提出することになります。

同じように私たちが、本籍地(戸籍の所在場所)を移動するためには「転籍届」という戸籍の届出をする必要があります。

転籍届の提出方法

届出先

届出人の(A)本籍地市区町村、または(B)住所地市区町村、もしくは(C)新しく本籍を置く市区町村のいずれかです。

届出人

戸籍の筆頭者及びその配偶者が共同で届け出る

ただし、署名捺印を本人が予め記入したものを筆頭者、配偶者のいずれかに託(たく)すこともできます。(届出用紙はどこの市区町村でも無料で配布しています。)

また、一方が死亡や離婚などで除籍になっている場合にはもう一方が単独で届出できます。

必要なもの

窓口に行く人の本人確認書類

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

戸籍謄本

ただし、同じ市区町村内で本籍を移動する場合は不要です。

(例)(旧本籍)富山県射水市新開発410番地1

→(新本籍)富山県射水市小島703番地

届出印

筆頭者、配偶者それぞれの印鑑(計2本)どちらとも持っていきましょう。

転籍届の記入方法

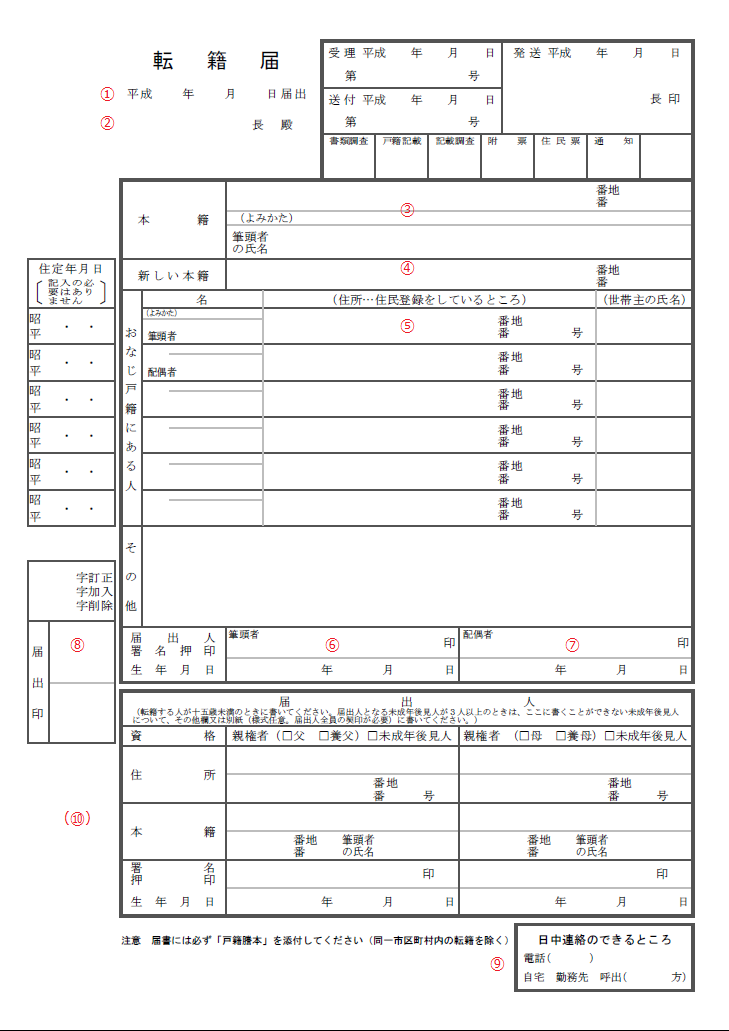

①「届出日」これは転籍届を提出する日付です。

(例)平成28年12月15日

②転籍届を提出する市区町村名を記入しましょう。

(例)埼玉県春日部市長殿、川崎市中原区長殿など

③「現在の本籍地」を記入する欄です。

(例)本籍 横浜市保土ケ谷区川辺町2番地9

筆頭者の氏名 戸籍 太郎(こせき たろう)

(※1)本籍は、もともと書いてある『番地』や『番』をマル印で囲みましょう。

また、本籍の記載は自分の戸籍に記載されているとおりに記入しましょう。ハイフンや間違った記載の場合は書き直しになる可能性があります。

(※2)筆頭者の氏名は“ふりがな”も忘れず記載しましょう。

④「新しい本籍」は移動先の戸籍の所在地です。

(例)新しい本籍 東京都文京区春日一丁目6番

※戸籍の表示方法に不安がある場合は、窓口の職員に聞いてから記入しましょう。

東京都文京区春日一丁目6番?東京都文京区春日一丁目6番地?東京都文京区春日1番地6?

どの記載が正しいか判断に迷います・・・。

⑤「同じ戸籍にある人」ここには、戸籍を構成する人の名と住所、世帯主をそれぞれ記載します。

(例)

【筆頭者】太郎(たろう) 大阪府吹田市泉町一丁目3番40号 【世帯主】戸籍太郎

(※1)↑ サンハイツ101号(※2) (※3)↑

【配偶者】花子(はなこ) 同上(※4) 【世帯主】同上(※4)

一郎(いちろう)兵庫県明石市中崎一丁目5番1号 【世帯主】戸籍一郎

美香(みか) 京都府亀岡市安町野々神8番地 【世帯主】戸籍美香

グランメゾン202号

(※1)記載するのは、氏名のうち『名』だけです。フリガナも忘れず記入しましょう。

(※2)住所欄は住民票どおりに記載し、住所の『番』、『番地』はマルで囲むようにしましょう。また、届出用紙の記入欄がとても小さいので多少困惑しますが、アパートやマンション名までしっかり記入しましょう。

(※3)その住所での世帯主の氏名を記入します。

(※4)上の欄の人と記載する事項が同じ場合は、『同上』で大丈夫です。

⑥、⑦「届出人署名押印生年月日」

ここには、戸籍の筆頭者、配偶者それぞれの直筆のサイン、押印、生年月日の記載が必要になります。筆頭者、配偶者が互いに代筆をすることはできません!

また、氏が同じでも筆頭者と配偶者はそれぞれ別の印鑑を使いましょう。

ただし、死別や離別により筆頭者、配偶者のいずれかが戸籍に存在しない場合は空欄で大丈夫です。

(例)【筆頭者】戸籍 太郎 ㊞ 【配偶者】戸籍 花子 ㊞

昭和30年5月5日 昭和32年3月3日

⑧「届出印」

いわゆる「捨印」です。⑥、⑦で使用した印鑑をそれぞれ四角い枠の中に押印しましょう。

何度も言いますが、同じ印鑑は使用しないでくださいね。

また、市区町村によっては届出印(捨印)用の枠が無い場合もあります。その場合は欄外の余白に押印しておくと良いでしょう。

⑨連絡先

忘れがちな欄ですが、日中でも連絡がとれる電話番号を記入しましょう。

⑩届出人(⑥、⑦)が15歳未満の時に記入します。普通は記入しません。

まとめ

いかがでしょうか?

本籍地を移動するためには「転籍届」を提出すればいいことがおわかりいただけと思います。

戸籍の届出はとても厳密なものになりますので、出し直しなんてこともよくあることです。

そうならないためにも、疑問に感じたことがあれば、事前に提出予定の市区町村へ問い合わせるようにしましょう。